小学3〜6年生の冬休み特集のページ|家庭学習・通信教育で使える補助教材

冬休み特集のページでは、お正月にまつわる行事などのテーマをまとめています。家庭学習や通信教育の補助教材として活用できます。

お正月にまつわる行事

↓「年越しそば」について↓「除夜の鐘」について

↓「正月飾り」について

↓「初詣」について

↓「お年玉」について

↓「初夢」について

↓「おせち料理」について

↓「七福神」について

↓「正月ならではの遊び」について

↓「どんど焼き」について

ゆーちゃん

もう、いくつ寝るとお正月〜♪

先生

ゆーちゃん、お正月が楽しみなんだね。

ゆーちゃん

だって、お正月ってお年玉もらえておせち料理食べて、ゴロゴロして、楽しい事ばっかりじゃん。

先生

気づいたら牛になっていそうだね…。

ゆーちゃん

モーーー。って、ちょっと先生!!ひどいじゃない!!

年越しそば

先生

ゆーちゃん、おそばには何をのせるのが好き?

ゆーちゃん

私は油揚げをのせて、きつねそばにするのが好き。

先生

先生は、えびの天ぷらをのせて、てんぷらそばにするのが好き!

ゆーちゃん

年越しそばは、どんなそばにしようかな~

年越しそば

年越しそばは、日本の伝統的な風習の一つで、大晦日に食べるそばのことを指します。この風習は江戸時代中期からはじまったとされています。

年越しそば

年越しそばの由来

年越しそばの由来については、いくつかの説があります。

➊そばの細く長い形から「長寿祈願」

そばの細長い形が長寿を象徴しており、「長く健康に生きられるように」という願いが込められています。

➋そばが切れやすいことから「厄を断ち切る」

そばは他の麺類に比べて切れやすいため、1年の厄や苦労を断ち切り、新しい年をすっきりした気持ちで迎えるという意味があります。

➌金銀細工師の風習から

江戸時代、金銀細工師が作業中に飛び散った金粉や銀粉をそば粉で集めたことに由来し、「金運アップ」や「商売繁盛」を願う意味もあると言われています。

食べるタイミング

一般的には大晦日の夜に食べますが、厳密な時間の決まりはありません。

「除夜の鐘」について

先生

ゆーちゃん、大みそかの日に、夜の0時まで起きていたことある??

ゆーちゃん

そんなに遅くまでは起きていられないなぁ。

先生

年越しには、除夜の鐘が聞こえてくるんだよ。ゴーン、ゴーンてね。

ゆーちゃん

え!そうなんだ!今年は頑張って起きてみようかな。

「除夜の鐘」について

除夜とは、大晦日の夜のことをいいます。「除夜の鐘」は、日本の大晦日に行われる行事の一つで、大晦日から元日にかけての深夜0時を挟む時間に行われます。

108回鐘を突くことで煩悩を払い、新しい年を清らかな気持ちで迎えるための儀式です。多くの寺院で行われます。

除夜の鐘

除夜の鐘の意味

除夜の鐘には「煩悩を払う」という意味が込められています。

仏教では、人間には108の煩悩があるとされています。煩悩とは、欲望や執着、怒りなど、心を乱す感情や考えのことです。

鐘を108回鳴らすことで、1年間に溜まった煩悩をきれいにし、新年を心清らかに迎えようという意味があります。

除夜の鐘の歴史

除夜の鐘の起源は、鎌倉時代から室町時代にかけての日本仏教に由来すると言われています。煩悩を取り払う儀式として定着し、大晦日から元旦にかけて行われる年末の風物詩となりました。

除夜の鐘の流れ

多くの寺院では、12月31日の夜から鐘をつき始めます。108回の鐘をつくタイミングは、一般的に年をまたいで行われ、最後の数回は新年に突きます。

「正月飾り」について

先生

ゆーちゃん、お正月には何を飾るかな?

ゆーちゃん

靴下はクリスマスだから、ズボンとか。

先生

真剣に考えてよ。

ゆーちゃん

冗談だよ。

正月飾り

正月飾りは、日本の新年を迎えるために家の玄関や室内に飾られる装飾品で、主に歳神様を迎えるためのものです。歳神様は新しい年の神様で、家に幸運や繁栄をもたらすとされています。

正月飾り

正月飾りの種類とその意味

➊門松

門松は、家の門や玄関にかざるもので、歳神様を迎えるための目印です。竹や松、梅の枝を使って作られています。竹は成長が早く、縁起が良いとされ、松は長寿や不老不死を象徴しています。

➋しめ縄

しめ縄は稲わらや麻で作られ、中央には「しめ飾り」と呼ばれる飾りがついています。歳神様を迎えるための聖なる場所を示すために玄関や室内にかざったり、邪気を払うという意味もあります。

➌鏡餅

鏡餅は、歳神様が宿ると言われていて、家庭にかざられるものです。鏡餅は、2つの餅を重ねた形をしており、上に橙などのみかんを置くことが多いです。橙は「代々」という意味があり、家族の繁栄を願っています。

正月かざりのかざり方と注意点

➊かざる時期

正月かざりは、通常、12月の28日か29日頃からかざり始め、12月31日の大晦日までにかざり終わることが一般的です。

ただし、12月29日は「二十九日(にじゅうく:二重苦)」と言って、語呂が悪いため避けることが多いです。また、31日はお正月の前日で、「一夜かざり」になってしまうため良くないと言われています。

➋片付ける時期

松の内が明けたら片付けるのが一般的です。「松の内」は1月7日までですが、地域によっては1月15日までという所もあります。

「初詣」について

先生

ゆーちゃんは初詣には行っているかな?

ゆーちゃん

毎年行くけど、あれってなんで行くの?寒いから、本当は家でコタツに入っていたいんだけど。

先生

じゃあ、初詣の意味を教えてあげよう!

初詣

初詣は、新年を迎えた後に神社やお寺を訪れて、新しい年の幸せを願ってお参りをする、日本の伝統的な行事です。新しい年の健康や幸運を祈ったり、昨年の感謝を込めてお参りをします。

初詣

二礼二拍手一礼

神社では、神様に対して「二礼二拍手一礼」という作法でお参りします。2回お辞儀し、2回拍手して、最後に1回お辞儀をします。

初詣の期間

初詣の期間は関東では元旦から1月7日頃まで、関西では1月15日までが一般的になっています。

「お年玉」について

先生

ゆーちゃんは、お年玉もらったら何を買うの?

ゆーちゃん

え!貯金するよ。

先生

えらいねぇ。さすがゆーちゃん。お金を貯めて何に使うのかな??

ゆーちゃん

たくさんお金を貯めて、「家」を買いたいの。

先生

え??家を買うの??壮大な夢ですね・・・・。

お年玉

1月11日の鏡開きの日にはお餅を割って家族みんなで食べる風習があります。

このお餅を家族で食べることを「御霊分け」といいました。また、このお餅は歳神さまの魂であり、これを「歳魂」と呼び、この歳魂が転じて「お年玉」になりました。

つまり昔は、お年玉は「お金」ではなく、「お餅」でした。地域によっては、現在でもお正月になると、子どもたちにお餅を配るところがあるようです。

お年玉

「初夢」について

ゆーちゃん

先生!初夢で富士山の夢を見たよ!

先生

縁起がいいね!今年は良いことが起きるかもね!

ゆーちゃん

かっこいい男子に声をかけられたり、空からお金が降ってきたり、勉強しなくてもテストで100点取れたり…

先生

それはゆーちゃんの妄想だね…

初夢

初夢は、新年を迎えた後、元旦の夜から2日目にかけて見る最初の夢のことをいいます。初夢で「良い夢を見ると一年が幸せに過ごせる」と言われています。

一富士、二鷹、三茄子(いちふじ、にたか、さんなすび)

最も縁起が良い初夢として、「一富士、二鷹、三茄子」という言葉がよく知られています。これは、最初に富士山、次に鷹、最後に茄子を見ると、その年は良い運気に恵まれるという意味です。

富士山

初夢で見ると良いとされるもの

➊富士山

富士山は、日本の象徴であり、富士山を夢で見ると「富士山に登るように運気が上がる」とされています。また、富士を不死や無事にかけているという説もあります。

➋鷹

鷹は空高く飛び「出世や仕事運が上がる」とされています。 また、たか(高い)にかけているという説もあります。

➌なす(茄子)

なす(茄子)は「成す(なす)」に通じるため、商売や仕事で成功を収めるとされています。

縁起の良い夢を見るために

富士山や鷹の絵が描かれたものを枕元に置くと、良い夢を見られると信じられています。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。

「おせち料理」について

ゆーちゃん

おせち料理っていろいろ入っていて、おいしいよね。

先生

それぞれの料理に意味があるのは知っているかな?

ゆーちゃん

へー、そうなんだ。黒豆は「日焼けするまで遊びなさい」とか?伊達巻は「布団にくるまって、伊達巻のようになりなさい」かな?

先生

だいぶ個性的な考え方だね…

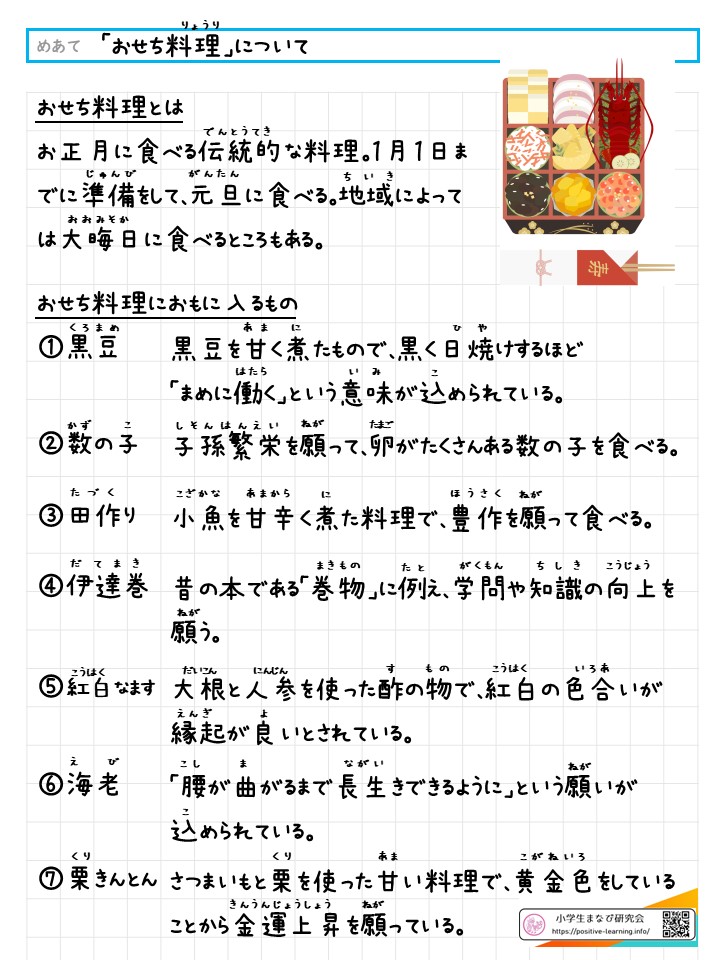

おせち料理

おせち料理は、お正月に食べる伝統的な料理です。1月1日までに準備をして、元旦に食べます。地域によっては大晦日に食べることもあります。

お正月には歳神様が家に来ると言われており、料理をして火や刃物を使うと神様に火傷やケガをさせてしまうと考えられていました。そのため、火を使わず、料理を冷蔵保存する方法として、おせち料理が重宝されました。

おせち料理

おせち料理の構成

おせち料理は、さまざまな料理が一つの重箱に詰められており、それぞれの料理には縁起の良い意味や願いが込められています。以下は代表的な食材とその意味です。

➊黒豆

黒豆を甘く煮たもので、黒く日焼けするほど「まめに働く」という意味が込められています。

➋数の子

子孫繁栄を願って、卵がたくさんある数の子を食べます。数の子はニシンの卵です。ニシンは「二親」とも書き、卵も多いことから、おせち料理には数の子が使われます。

➌田作り

小魚を甘辛く煮た料理で、五穀豊穣を祈る意味があります。豊作を願って食べられます。

➍伊達巻

昔の本である「巻物」に例え、学問や知識の向上を願う意味があります。

➎紅白なます

大根と人参を使った酢の物で、紅白の色合いが縁起が良いとされています。

➏海老

えびは腰が曲がっているように見えることから、「腰が曲がるまで長生きできるように」という願いが込められています。

➐栗金団

さつまいもと栗を使った甘い料理で、黄金色をしていることから金運上昇を願っています。

その他

他にも昆布を(喜ぶにかけて)や出世魚のブリを(出世を願って)など、いろいろな食材がおせち料理には使われているので、調べてみると面白いですよ。

「正月ならではの遊び」について

先生

ゆーちゃん、今日は正月ならではの遊びを紹介するよ。

ゆーちゃん

いいね!いいね!先生!そういう自主学習をしたいよ。

先生

でしょ、でしょ。しっかり勉強してね!

ゆーちゃん

はーい!

正月ならではの遊び

凧揚げ

凧揚げは「天高く飛ばす」ということから、子供の健やかな成長を願って、その願い事を天に届ける、という意味があるとされています。

凧が空に高く上がるほど、願いが叶うと思われていました。

凧あげ

羽根つき

羽子板で羽を空中に投げて遊びます。羽にはムクロジという実が使われていました。ムクロジには、「子供が病気にかからない」という意味があります。

厄をはねて、1年間の健康と成長を願う意味が込められています。

羽根つき

福笑い

「笑う門には福が来る」ということから、新年に笑って福を呼び込むようにお正月の遊びになりました。福笑いは、江戸時代に始まったとされる遊びで、「おかめ」や「ひょっとこ」の顔がよく使われました。

「おかめ」は「お多福」とも呼ばれ、幸福を招くと言われていました。また「ひょっとこ」は「火男」が転じたもので、火を守るとされていたので、縁起がいいと言われています。

福笑い

「七福神」について

先生

ゆーちゃん、七福神って知ってる??

ゆーちゃん

知ってますよ先生!!それくらい、常識だよ。

先生

さすが、ゆーちゃん。では、それぞれ何の神様でしょうか?

ゆーちゃん

自慢ではありませんが、詳しいことは分かりません...

先生

ズコ!!じゃ、勉強しようね!!

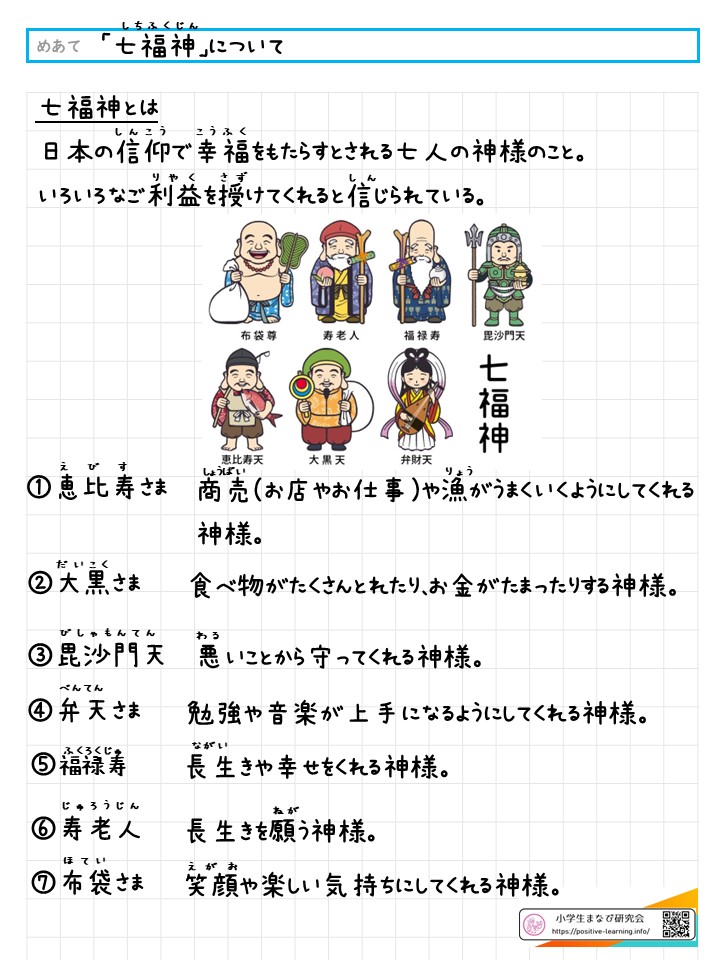

七福神

七福神は、日本の信仰で幸福をもたらすとされる七人の神様のことです。それぞれが異なる起源を持ち、いろいろなご利益を授けてくれると信じられていて、昔からたくさんの人に親しまれています。

七福神

恵比寿さま(えびすさま)

■何の神様?:商売(お店やお仕事)や漁がうまくいくようにしてくれる神様。七福神の中で、唯一の日本の神様

■どんな姿?:魚(鯛)を抱えて、釣竿を持っている。

大黒さま(だいこくさま)

■何の神様?:食べ物がたくさんとれたり、お金がたまったりする神様。

■どんな姿?:大きな袋と、小さいハンマー(打ち出の小槌)を持っている。

毘沙門天(びしゃもんてん)

■何の神様?:悪いことから守ってくれる神様。

■どんな姿?:鎧を着た強そうな姿

弁天さま(べんてんさま)

■何の神様?:勉強や音楽が上手になるようにしてくれる神様。

■どんな姿?:楽器(琵琶)を持ったきれいな女神さま。

福禄寿(ふくろくじゅ)

■何の神様?:長生きや幸せをくれる神様。

■どんな姿?:頭が長くて、杖を持ったお爺さん。

寿老人(じゅろうじん)

■何の神様?:長生きを願う神様。

■どんな姿?:不老長寿を意味する桃を持っているお爺さん。鹿を連れている事もある。

布袋さま(ほていさま)

■何の神様?:笑顔や楽しい気持ちにしてくれる神様。

■どんな姿?:大きなお腹で、大きな袋を持っているお爺さん。

七福神巡りってなに?

お正月などに、この七福神が祀られているお寺や神社をまわるイベントがあります。それを「七福神巡り」と言って、1年の幸せをお願いする行事です。

「どんど焼き」について

先生

ゆーちゃん、どんど焼きと言って、正月が終わったあとにある行事もあるんだよ。

ゆーちゃん

え!そうなんだ、知らなかった。

先生

この行事も、昔からやられているんだよ。

どんど焼き

どんど焼きは、日本の正月行事の一つで、地域によっては「左義長」や「どんと焼き」とも呼ばれます。正月飾りや書初めを焼き、その火で1年の健康や安全を祈る伝統的な行事です。

1月15日頃に行われることが多いです。

お正月に家に迎えた歳神様を、火を焚いて見送るという意味もあります。

どんど焼き

由来

どんど焼きの起源は、平安時代と言われています。この時代宮中では、短冊や扇子を焼く行事があり、これが庶民に広まり、現在まで受け継がれました。

この火で焼いた餅や団子を食べるとその年は病気をしないと言われています。